【地域活性化 事例】自治体や企業が成功した地方創生の取り組みと最新手法とは?

人口減少や高齢化が進む中、日本各地では地域資源を活用した活性化の取り組みが広がっています。

観光誘致、雇用創出、文化の再評価など、目的は多岐にわたり、その手法も多様化しています。

本記事では、全国の成功事例をもとに、自治体や企業がどのように地域の活力を取り戻してきたのかを解説します。

さらに、近年注目される演出型空間デザイン、中でも地域文化と融合しやすいドローンショーの事例にも触れながら、地方創生のヒントを探ります。

地域活性化にはSNSでの拡散力が高い

ドローンショーがおすすめです

ドローンショーの開催については、下のボタンよりお気軽にお問い合わせください。

地域活性化とは?

ある地域における経済や文化、産業などのさまざまな活動を活性化させ、住民の参加意欲や地域への愛着を高めていくことが、いわゆる「地域活性化」と呼ばれています。

これは、その地域が持つ魅力や資源を生かし、持続的な発展を目指す取り組みの総称です。

「まちづくり」や「地域振興」といった言葉で語られることもありますが、地域活性化には明確な定義がありません。

たとえば、地域の特性を生かしたイベントの企画・実施や、地元の特産品の販路を広げる取り組み、住民同士の交流を深めるワークショップなど、その形態は多岐にわたります。

地域活性化を実施する5つのメリット

ここでは、地域活性化を実施することで得られるメリットを5つ紹介します。

1.国の助成金制度を受けられる

2.地域内での消費・投資の循環が生まれる

3.若年層・子育て世代の定住を促進できる

4.地域ブランド力が向上する

5.高齢者や障がい者の社会参加を促進できる

それではここから、1つずつ詳しく解説します。

1.国の助成金制度を受けられる

地方での起業や移住を支援するために、国は多様な助成制度を設けています。

以下のような代表的な制度を活用することで、初期費用や運転資金の負担を軽減しながら、地方での新たな挑戦を後押しできます。

| 助成金制度の名称 | 内容 |

| 地域おこし協力隊制度 | 都市部から地方へ移住し、地域活動に従事する人に対して、活動費・生活費など年間最大400万円程度の支援が受けられる制度です。任期終了後、起業や就業への移行支援もあります。 |

| 移住支援金(地方創生移住支援事業) | 東京圏から地方に移住し、対象地域で就業または起業する場合、単身で最大60万円、世帯で最大100万円の移住支援金が支給されます。 |

| 創業支援等事業計画(自治体による起業支援) | 創業スクールや専門家による伴走支援、事業計画作成支援などを受けられる他、融資や補助金と連携して資金面のサポートも受けやすくなります。 |

| 小規模事業者持続化補助金(地域創業型) | 地方で小規模事業を立ち上げる際に、チラシ作成やホームページ制作など販路開拓に関わる費用の一部(上限50万円〜)が補助されます。 |

| 地方創生推進交付金・地方創生起業支援金(自治体ごとに異なる) | 地域課題の解決を図るビジネスや社会貢献型の起業に対して、自治体ごとに独自の助成・補助制度が設けられています。条件や支給額は地域によって異なります。 |

上記の制度は、国・都道府県・市町村の連携によって運用されており、申請方法や対象要件はそれぞれ異なります。

起業や移住を検討する際は、自治体の移住支援窓口や地域の商工会議所などで最新情報を確認すると安心です。

2.地域内での消費・投資の循環が生まれる

地域内に新たな事業や雇用が生まれると、地元住民の消費活動も活発になります。

その結果、お金が地域内で循環し、外部への資金流出を抑えつつ、地域経済全体が持続的に成長しやすくなります。

3.若年層・子育て世代の定住を促進できる

地方に仕事や生活の場が増えることで、若者や子育て世帯にとって魅力的な移住先となります。

特に働く環境や教育・福祉サービスが整えば、長期的な定住にもつながりやすく、人口減少の抑制にも貢献します。

4.地域ブランド力が向上する

地元の特産品や文化、観光資源を活用した取り組みにより、地域ならではの強みが際立ちます。

これにより、内外への発信力が強まり、地域全体のブランド価値が向上する可能性があります。

5.高齢者や障がい者の社会参加を促進できる

地域づくりが進むと、誰もが関われる社会の土台も整います。

高齢者や障がい者が自分らしく活動できる機会が増えることで、孤立の防止や福祉の充実に貢献し、住みやすい地域社会の実現へとつながります。

地域活性化に貢献した注目の観光事例【体験型・地域資源の活用】

ここでは、地域活性化に貢献した注目の観光事例を紹介します。

事例①長崎県小値賀町|島ぐるみの滞在体験で観光客増を実現

事例②奈良県明日香村|空き家の再活用で宿泊施設を創出

事例③岐阜県高山市|伝統文化を軸に国内外へ発信する観光戦略

事例④青森県田舎館村|アートと農業を融合した独自の観光資源

それでは1つずつ詳しく解説します。

長崎県小値賀町|島ぐるみの滞在体験で観光客増を実現

過疎化と高齢化が深刻だった長崎県小値賀町では、農業や漁業の衰退により若者が島を離れ、地域の持続が危ぶまれていました。

こうした背景のもと、平成19年に島外からの移住者たちによって「おぢかアイランドツーリズム協会」が立ち上げられます。

協会では、島の自然環境を生かした体験プログラムや、住民とふれあえる民泊型の観光を展開。

スタートから3年間で観光客数が約1,500人増え、観光収入もおよそ1.7倍に伸長し、地域経済の下支えとして大きな役割を果たしました。

事例②奈良県明日香村|空き家の再活用で宿泊施設を創出

明日香村は歴史的文化財が豊富に存在する一方で、観光客を受け入れる宿泊施設が不足していました。

そこで注目されたのが、村内に点在する空き家の利活用です。

「明日香ニューツーリズム協議会」を中心に体制を整え、クラウドファンディングによって古民家改修費や初期運営資金として約1,500万円を調達。

2015年には「ASUKA GUEST HOUSE」が開業し、使われていなかった住宅が地域観光の重要な資源へと生まれ変わりました。

事例③岐阜県高山市|伝統文化を軸に国内外へ発信する観光戦略

岐阜県高山市は、江戸時代の風情が残る町並みや祭事、温泉といった豊富な地域資源を有する地域です。

これらの魅力を活かし、官民が連携して観光ツアーや文化体験を含む誘致活動を展開してきました。

その結果、平成25年には観光客数が平成8年の約9倍となる22万5千人に達し、海外からの観光客の増加も顕著に現れました。

岐阜県高山市では、伝統と自然を体験に変えることで、高山市は国際的な観光都市としての評価を高めました。

事例④青森県田舎館村|アートと農業を融合した独自の観光資源

青森県田舎館村では、稲作の伝統と創造性を組み合わせた「田んぼアート」が観光コンテンツとして注目を集めています。

異なる品種の稲を使って巨大な絵柄を描き出すこの試みは、1993年にスタートしました。

現在では全国から年間30万人以上が訪れる一大観光イベントとなり、平成27年度の展望台収入は6,200万円、翌年には9,300万円を突破。農業の風景を魅せる資源に転換した先進事例です。

ドローンショーによる地方創生の成功事例

ここでは、ドローンショーによる地方創生に貢献した注目の観光事例を紹介します。

事例①千葉県袖ケ浦市|東京ドイツ村での大規模ドローン演出が話題に

事例②和歌山県和歌山市|港の風景に新しい魅力を灯す「WAKAYAMA LIGHTS」

事例③三重県松阪市|松坂城跡と桜を活かした夜間観光の創出

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①千葉県袖ケ浦市|東京ドイツ村での大規模ドローン演出が話題に

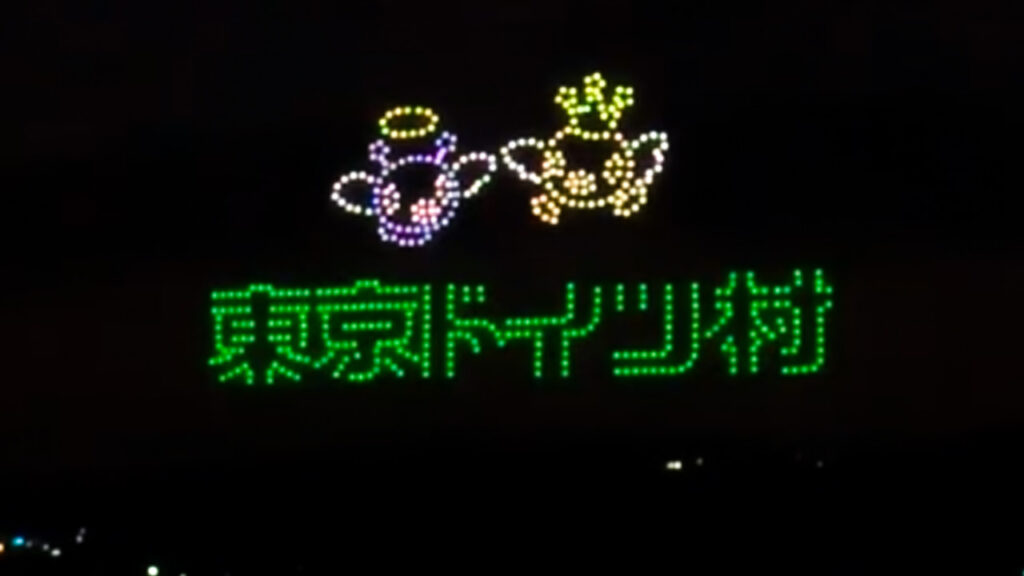

株式会社ドローンショー・ジャパンは、千葉県袖ケ浦市にある観光施設「東京ドイツ村」では、2024年の夏と冬にそれぞれ500機規模のドローンショーを開催しました。

夏の「夕焼けジャーマン」、冬の「ウインターイルミネーション」は、いずれも大規模な夜間イベントとして注目を集めました。

特に注目されたのは、ドイツ村のロゴマークやドラゴン、幻想的な絵柄が空に描かれる演出。

東京ドイツ村でドローンショーを観てきました。

— のぶちゃん (@Zxn9LICKUfwObuY) August 16, 2024

天候不順もあり4時間程待って撮影しました😮💨

動画は一部乱れてます。

ご勘弁を🙇♂️

まだあるので折をみてまとめてポストします。 pic.twitter.com/f9LMrTUfuH

音楽と連動した光の演出は来場者のSNS投稿を誘発し、首都圏からの観光客を中心に大きな集客効果を上げました。

さらに、滞在時間の延長と地域内での消費促進に寄与し、地域経済の活性化にもつながった好事例として評価されています。

事例②和歌山県和歌山市|港の風景に新しい魅力を灯す「WAKAYAMA LIGHTS」

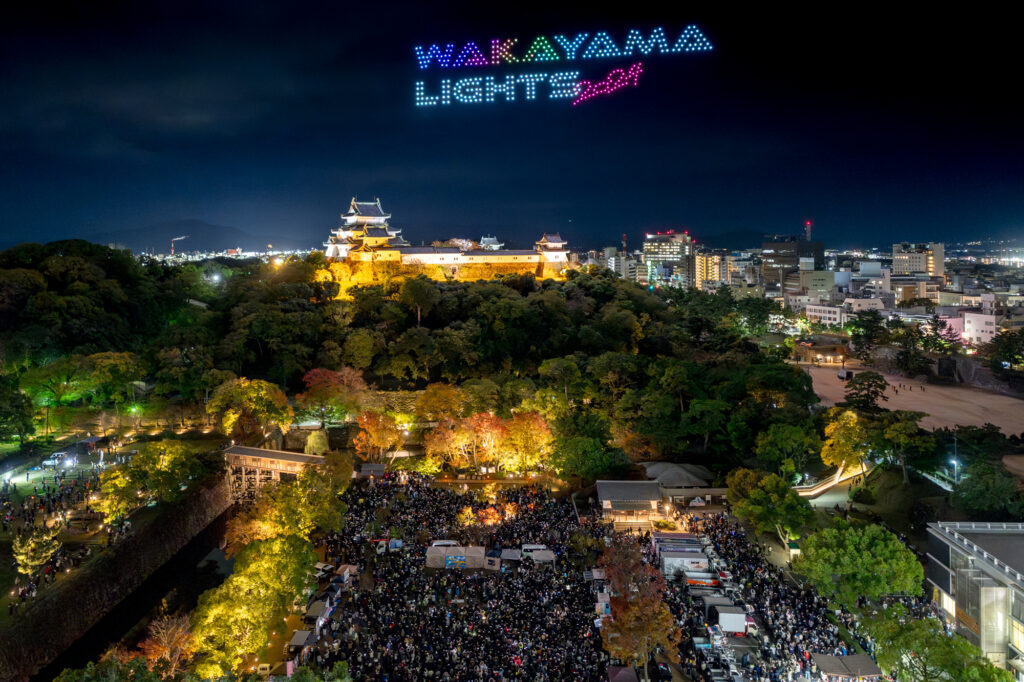

和歌山市では、港湾部の再活性化と観光客誘致を目的に、2024年に「WAKAYAMA LIGHTS」プロジェクトがスタートしました。

株式会社ドローンショー・ジャパンが演出を手がけたこのイベントでは、光と音のドローンショーが和歌浦の夜空を彩りました。

また、地元企業FeStA LuCeとの連携により、演出は和歌山の海や歴史文化をテーマに構成され、地域らしさと未来感が融合した新しい観光資源となりました。

和歌山最大400機のドローンショー「WAKAYAMA LIGHTS in FeStA LuCe produced by Drone Show Japan」

— わかやま宝地図 (@wakatakachizu) February 3, 2024

結構、雨が降ってて心配したけど

やってくれました💕

風が無かったからでしょうか☺️

ドローンショーは明日が最終日ですがとっても素敵だったのでまたやって欲しいな✨#フェスタルーチェ pic.twitter.com/m1NK28PCzm

この取り組みは、夜間の観光コンテンツが不足しがちな地方都市において、ナイトタイムエコノミーを支えるモデルケースとして注目されています。

事例③三重県松阪市|松坂城跡と桜を活かした夜間観光の創出

三重県松阪市では、2024年春に「松坂城跡 桜ドローンショー」を開催しました。

国の重要文化財でもある松坂城跡と桜を舞台に、ドローンによる光の演出が行われ、歴史と最新技術が融合した幻想的な空間が広がりました。

このイベントは、これまで昼間が中心だった桜の観光に「夜間回遊性」を加えることで、宿泊や地域飲食店の利用促進にもつながる施策として評価されています。

2023.3.30 松坂城跡桜ドローンショー

— 箸休め (@fireworksviewer) March 31, 2023

桜が満開だったので後ろの方から桜と一緒に撮ってみました🌸ノノ

前の人達の位置とドローンまでの距離との関係でドローンがちっちゃく見える💦

実際は大きいです。#松坂城跡 #桜 #ドローンショー pic.twitter.com/ltKuz4RtuO

また、SNSでの話題性が高く、市外・県外からの集客を生み出した地方創生の新たな試みとして成功を収めました。

人が集まる街へ再生した地域活性化の街づくり事例集

ここでは、人が集まる街へと再生した街づくりの事例を紹介します。

事例①鳥取県境港市|“妖怪のまち”で300万人の観光客を呼び込んだ成功例

事例②秋田県大仙市|駅前エリアの再開発でにぎわいと利便性を向上

事例③滋賀県長浜市|歴史ある街並みと工芸で空き家を地域資源に

事例④新潟県見附市|健康づくりと商店街活性化を両立したまちづくり

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①鳥取県境港市|“妖怪のまち”で300万人の観光客を呼び込んだ成功例

鳥取県境港市では、地元出身の漫画家・水木しげる氏の協力を得て、代表作「ゲゲゲの鬼太郎」を活用したまちづくりを展開しました。

平成5年には、「水木しげるロード」の整備がスタートし、妖怪のブロンズ像が並ぶユニークな観光スポットが誕生。

この取り組みは市民の寄付や協賛で成り立ち、平成23年には年間300万人を超える観光客を2年連続で記録しています。

地元の特色を前面に押し出すブランディング戦略が、地域活性化の大きな原動力となりました。

事例②秋田県大仙市|駅前エリアの再開発でにぎわいと利便性を向上

大仙市では、JR大曲駅前に中核病院や子育て支援施設を集約し、「まちなか拠点施設」としての再開発が進められました。

駅前一帯をリノベーションすることで、商店街と住民の接点を増やすことを狙った施策です。

再開発後の歩行者数は、目標値(3,234人)を超える3,762人を記録(平成27年時点)。

また、地元の店舗とクリエイターが共同で新たな商品を開発し、30~40代女性をターゲットとした販売戦略により、新しい顧客層の獲得にも成功しました。

事例③滋賀県長浜市|歴史ある街並みと工芸で空き家を地域資源に

長浜市は、黒壁の町並みで知られる歴史的な景観を保全しながら、空き家を活用した街づくりを推進しています。

「黒壁スクエア」エリアでは、ガラス工芸を軸とした新しい産業を育てつつ、空き店舗のリノベーションが進められました。

平成20年に6件だった改修実績は、平成27年には83件へと増加。

工芸品の売上は地域経済に還元され、空き家対策・創業支援・観光振興の三位一体の成功モデルとして注目されています。

事例④新潟県見附市|健康づくりと商店街活性化を両立したまちづくり

新潟県見附市では、高齢化や人口減少といった課題に対し、住民の外出を促進する「歩けるまち」プロジェクトを実施しました。

健康遊具の導入や快適な歩道整備を進め、地域商店街と連携した健康増進イベントを展開しています。

平成28年3月時点で1,445人がウォーキング活動に参加し、30か月で体力年齢が平均約15歳若返るという成果も出ました。

また、景品に商店街の商品券を活用するなど、医療費の抑制と地域経済の活性化を同時に実現した事例です。

地域雇用と販路開拓に成功した注目のプロジェクト事例

ここでは、地域雇用と販路開拓に成功した事例を紹介します。

事例①岐阜県東白川村|ひのきを活かした注文住宅で販路と雇用を拡大

事例②福井県|地元就職を支援する大学主導のキャリア形成モデル

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①岐阜県東白川村|ひのきを活かした注文住宅で販路と雇用を拡大

岐阜県東白川村では、地元産の「高級ひのき」を住宅資材としてブランド化し、地域内の林業従事者や工務店と連携した販売システムを構築しました。

村が立ち上げた住宅シミュレーションサイトを通じて、ユーザーは設計・見積もり・施工までを一貫して依頼可能になりました。

このように、村役場が代理人として関与する体制が整えられています。

この仕組みにより、注文住宅の受注が効率化され、平成21年から平成25年の間に森林組合の木材出荷量は約48%増加。

建設業の売上も約70%上昇するなど、地域産材の販路拡大と産業活性化の両立を実現しました。

事例②福井県|地元就職を支援する大学主導のキャリア形成モデル

福井大学では、学生が地元企業と接点を持ちやすくするため、県内企業へのバスツアーや企業説明会を継続的に実施しています。

こうした活動を通じて、地域企業への理解を深め、就職のミスマッチを未然に防ぐ仕組みが構築されています。

その結果、地元志向の学生はほぼ全員が県内企業に就職し、平成27年度時点での3年以内の離職率はわずか7.1%。全国平均の31.0%を大きく下回る成果を収め、地域定着型の人材育成モデルとして高く評価されています。

農業から始める地域活性化|成果を上げた実践事例一覧

ここでは、農業から始める地域活性化の事例を紹介します。

事例①長野県川上村|レタス王国が築いた農業主導の地域モデル

事例②長野県東御市|ワイン産地形成で地域ブランドを強化

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①長野県川上村|レタス王国が築いた農業主導の地域モデル

川上村は、標高の高い冷涼な気候を活かし、レタスの名産地として全国に知られる村です。

同村では、収穫後の鮮度を保つ物流体制や先進的な栽培技術の導入を進めたことで、高品質な農産物を消費地へ短時間で届ける体制を確立しました。

農業所得の高さも際立っており、平成19年時点で地元農家の平均収入は2,500万円を超えています。

さらに、若い世代の定着が進んだ結果、出生率は全国トップクラスを維持し、少子高齢化の抑制にも効果を発揮しています。

このような安定的な農業基盤をもとに、保健・医療・福祉分野を包括的に支援する体制を整備。

介護予防への地域的な取り組みにより、平成24年度の年間医療費は1人あたり約17万円と、全国でも非常に低い水準を記録しました。

事例②長野県東御市|ワイン産地形成で地域ブランドを強化

長野県東御市は、葡萄栽培に適した気候・土壌を活かし、ワインを基軸とした地域づくりに取り組んでいます。

市は国の補助制度などを活用し、農地拡大のために土地所有者の負担軽減策を推進。

これにより、平成26年度には市内の葡萄畑の面積が約36ヘクタール(東京ドーム約7.6個分)にまで拡大しました。

近隣自治体と連携しながら、小規模ワイナリーの集積による“地域全体でのブランド化”を図っており、現在では東御ワインの名は県内外に知られる存在となっています。

観光との連動や地元産業の活性化にもつながる好例です。

教育を通じた地域活性化の取り組み|地方が変わった成功例

ここでは、教育を通じた地域活性化の事例を紹介します。

事例①島根県隠岐島前地域(海士町・西ノ島町・知夫村)|地域全体を「学校」に見立てた離島教育の成功モデル

事例②茨城県取手市|若年層の地元定着を促す創業支援インフラ

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①島根県隠岐島前地域(海士町・西ノ島町・知夫村)|地域全体を「学校」に見立てた離島教育の成功モデル

島根県の隠岐諸島にある海士町・西ノ島町・知夫村では、かつて存続が危ぶまれていた「隠岐島前高校」を軸にした革新的な地域教育プロジェクトが展開されています。

この取り組みでは、島全体を学びの場と見なし、地域課題を教材として活用。住民が講師役となるなど、地域一体型の教育を実現しました。

全国から生徒を募集する「島留学」制度も始まり、平成20年に約90名だった生徒数は、平成27年には約160名にまで増加。

島の自然や文化、人との関わりを教育資源とする独自の取り組みが、離島の教育力を高めただけでなく、関係人口や地域の活性化にも貢献しています。

事例②茨城県取手市|若年層の地元定着を促す創業支援インフラ

取手市では、若年層の市外流出を食い止めるために、起業支援と地域との接点づくりを柱としたプロジェクトを展開。

レンタルオフィス機能を備えたインキュベーション施設の設置や、創業に関するセミナー・研修イベントなどが実施されました。

さらに、地元企業を紹介するフリーペーパーの発行や、他地域の起業家とのネットワークづくりにも取り組み、起業環境の整備を促進。

結果として、施設利用者や地域での創業者数が着実に増加し、取手市が若者にとって「起業できるまち」としての魅力を高めることにつながりました。

移住定住に結びついた地域活性化の実例【環境整備・支援策】

ここでは、移住定住に結びついた地域活性化の事例を紹介します。

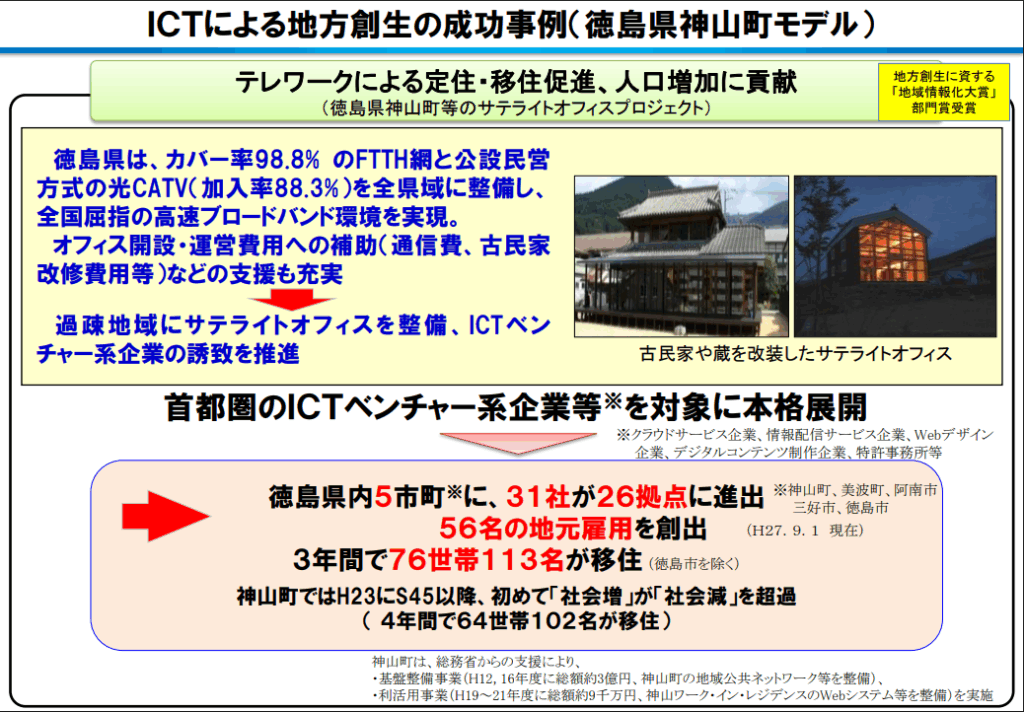

事例①徳島県神山町|ICT企業の誘致で移住と地域再生を同時に実現

それでは1つずつ詳しく解説します。

事例①徳島県神山町|ICT企業の誘致で移住と地域再生を同時に実現

徳島県神山町では、過疎化が進む中、地域再生の突破口としてIT企業の誘致に注力しました。

県による整備支援により、全国でも有数の高速ブロードバンド環境が整備され、サテライトオフィスを開設・運営するための補助制度も活用されています。

この施策によって、首都圏など都市部のICT系ベンチャー企業が神山町をはじめとする県内8市町に進出。

平成28年には、36の拠点を有する40社が進出し、同年4月〜9月の間に156世帯・234名が対象エリアに移住したという統計も報告されています。

企業誘致と住環境の整備が連動したこの取り組みは、地方に新たな人の流れを生み出し、持続可能な地域活性化モデルの好例となっています。

成功事例から見えてくる!今こそドローンショーが地域活性化に効く理由

地域活性化の鍵は、その土地ならではの魅力を体験として発信することにあります。

たとえば、田んぼを巨大なアートに変える青森県田舎館村や、空き家を宿泊施設として再生した明日香村などの事例は、観光客の呼び込みと地域経済の循環に成功しました。

さらに、農業体験や地域密着型の教育、ICT企業を呼び込んだ神山町のように、地域資源と人をつなげる試みも成果を上げています。

こうした流れの中で、いま特に注目されているのが「ドローンショー」です。

地域の空を舞台に、物語や歴史、文化を可視化するこの演出手法は、夜間経済やSNS拡散との相性が非常に高く、多くの自治体で導入が進んでいます。

事実、2025年の大阪・関西万博でも、ドローンショーは複数回にわたり実施されており、国内外からの注目を集めています。

都市でも地方でも、ドローンショーは今や「選ばれる地域」の象徴となりつつあるのです。

まとめ

地域活性化に成功している自治体の多くに共通しているのは、「その土地らしさ」を活かしたコンテンツと、人と人、人と地域をつなぐ設計があるという点です。

空き家を宿泊施設として再生した明日香村、田んぼアートで全国から観光客を集めた田舎館村、ICT企業の誘致により移住者を増やした神山町など、それぞれの地域課題に応じた柔軟な発想と、継続的な取り組みが成功の要因となっています。

その中でも、近年特に注目されているのが「ドローンショー」です。

視覚的な演出による話題性の高さ、SNSとの相乗効果、夜間経済の創出といった複合的なメリットを持ち、全国の自治体が導入を検討しはじめています。

実際、2025年の大阪・関西万博でもドローンショーが複数回予定されており、都市部のみならず地方での活用にも大きな期待が寄せられています。

今後の地方創生には、地域資源の価値を見直しながら、そこに“テクノロジーと体験”を組み合わせる視点が求められているのです。

ドローンショーのご相談・お問い合わせはこちら

ドローンショーの開催については、下のボタンよりお気軽にお問い合わせください。